《无问西东》看哭这么多人!里面提到的这所大学,更让无数人反思与感动

一部《无问西东》又唤醒了很多人对西南联大的兴趣——1920年代建校不久的清华,能考上的都是人中龙凤,老师开明、学生勤奋,1930年代抗战时期的西南联大,敌机在头顶轰隆隆飞过,老师学生们在山沟里继续上课……

西南联大,这所仅仅存在8年的大学何以成为中国大学历史上的一个“传奇”?除了必不可少的赫赫有名的大师,西南联大背后许多感人至深的故事和刚毅坚卓的精神,与那个特殊的年代碰撞,在中国近代教育史上留下抹不去的辉煌烙印。

国之大器岂能成炮灰?

越是神州危亡,越要保留“读书种子”

1937年8月,国民政府教育部令清华、北大、南开三校于长沙筹备临时大学,11月1日正式复课。

在偌大的华北放不下一张安静的书桌后,学生们的读书声将伴着枪炮声继续响彻在神州大地上。

“千秋耻,终当雪;中兴业,须人杰”,对很多人来说,读书声在,国家就在,一切仍旧存有希望。

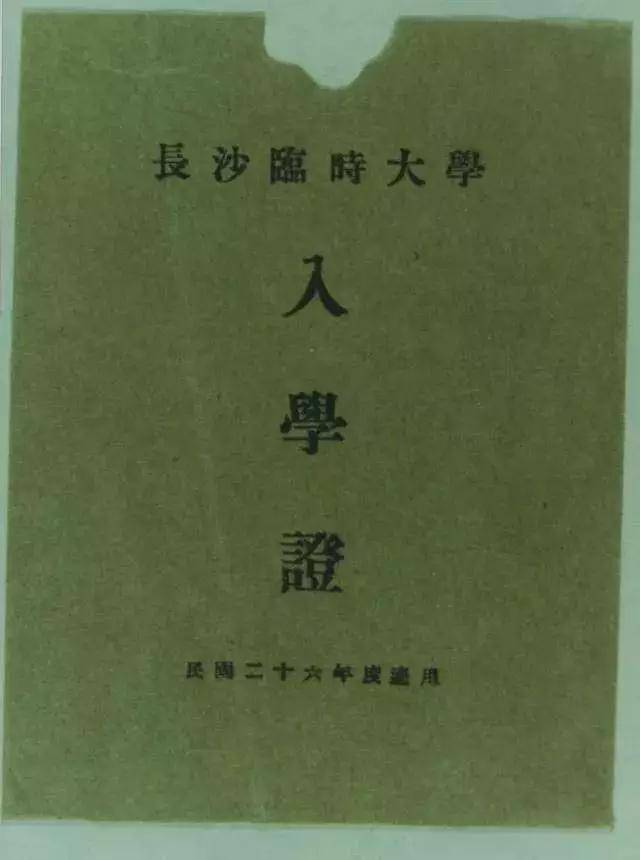

学生报到注册时所发的长沙临时大学入学证

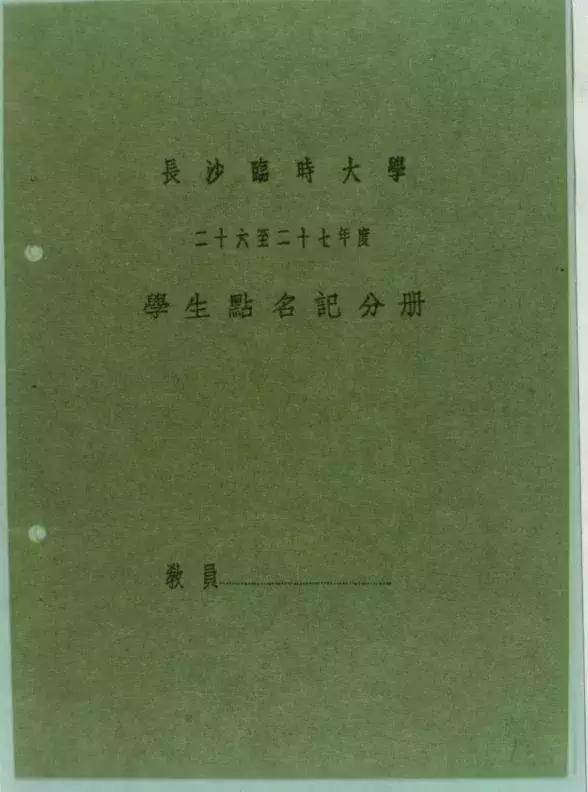

1937—1938年度学生点名记分册

西南联大学生胡邦定回忆:“入学考试,白天不能考试,要晚上考。当时的考试很有意思,因为那时候有轰炸,每一堂考两个小时,如果在第一个小时以内来敌机了,这场考试不算重考,如果过了一个小时了,你就把它放在桌上,逃警报,这堂考试就算有效。”

从东北沦陷到卢沟桥事变,战火又将延续到何时?或许在当时,没有人预料到战争还将持续八年。

当时,钱穆、闻一多、吴宓等教授住在集体宿舍。许多教授在逃离时都只带了几件衣服,资料落在北平,不得不凭借记忆重新组织讲稿为学生上课。

晚上,闻一多就着一盏油灯,研究诗经,吴宓准备着第二天的课,而钱穆则从事中国历史的梳理工作,这就是后来著名的《国史大纲》。

吴宓当时已经是清华外语系主任,在清华教了十多年的书,教学功底非常深厚。但他依然每天晚上在这样的条件下做着备课工作,第二天天刚朦朦亮就迎着晨曦到外面去把头一天写的各种笔记、小条子再默诵一遍,这样才能走进课堂。

然而这样的教学环境依然没能维持多久,山河沦陷的消息接踵而来。上海陷落、南京陷落……当侵略者以摧枯拉朽之势侵占者国土时,开始有热血青年离开学校,投笔从戎。

生死存亡之际,拿起枪是不是比拿着书本更显胆识呢?身处当时的形势,或许很多血气方刚的青年都会希望赶去前线保家卫国吧。

不过很快,国民政府一等陆军上将陈诚将军来到学校劝告学生:“中国有成千上万的士兵,但最缺的有知识的人,而你们是国家最后的希望,是当之无愧的国宝,倘若国之大器都化为炮灰,那么将来的形势肯定会非常严峻。”

陈诚一席话说服了许多学生,读书为救国,救国为读书的口号再一次占领了学子的内心。

不管何时何地,都要赓续文脉。——或许,作为当时中国的最高学府,越是在战事失利民族存亡之际,越该竭力为民族国家留存下宝贵的种子。

随着战火的蔓延,到1938年初,临时大学宣告结束,更名为“国立西南联合大学”,师生们不得不离开长沙,选择更安全的地方继续学习。

当时的湖南省主席张治中将军极力挽留三校,广西、云南方面也热诚欢迎三所学校迁到当地办学。

是去是留?选择何处?

后来,联大经过慎重考虑,选择了交通等方面更占优势的云南省,这就有了后来存续八年的西南联大。

而就在师生们分别赶往云南的同时,有一路小分队,绕道广西抵达云南。小分队由朱自清、冯友兰、钱穆、汤用彤、贺麟等十余名著名教授组成,他们担负着一个特殊的使命——向广西省政府表达感谢,并向对方解释选择云南的原因。

战火纷飞的大地上,在全校师生艰难迁行的路上,一群当时国内的重量级教授一路颠簸专程为此事走一遭,可见在入侵者的枪炮打破国门、攻陷山河的时候,还有一群知识分子在小心翼翼地维系着我们的礼仪和风骨。

生活有多苦?

从“静坐赏雨”到“别跟我要钱,我是教授”

到了云南之后,为了不再寄人篱下,联大开始筹建自己的校舍。联大请来建筑学家梁思成、林徽因夫妇进行设计。梁先生很愿意接受这个工作,可是了解到能够支配的建校经费如此之少,再看看自己花的图纸那么气派,只能一再简化。

最后改来改去,新校舍是土坯房、泥巴地、铁皮顶,宿舍则是茅草顶、土坯墙、泥巴地,窗子是一个洞,横七竖八地钉上一些木条罢了。

比较好的还数图书馆,因为要藏书,才有砖墙瓦顶。

铁皮顶教室有一点令人头疼,就是下雨时响声极大。而云南又恰恰是多雨的地区。有一次雨声实在太大,正在上课的经济系教授陈岱孙先生无论声音多高同学们都无法听见。

最后,陈先生只好在黑板上写了四个字——静坐赏雨。这堂课随后就在师生们彼此静默的对望中,聆听着雨声敲打铁皮屋顶的声音中过去了。

风声雨声读书声,无奈之举竟有了一丝禅意。

即便这样,后来由于学校经费赤字,校方最后只好把这个白铁皮全都拆下来卖了,换成茅草房顶。

办学之艰辛,经济之拮据,由此可见一斑。

1939年联大新校舍建成,图为图书馆

办学艰难至此,师生们的日子也不好过。

在西南联大曾经流传着这么一件事,一名乞丐在大街上追逐朱自清先生乞讨,朱先生被纠缠不过,便回头道:“别跟我要钱,我是教授。”乞丐听到这句话扭头就走。

甚至清华大学校长梅贻琦先生的夫人,都不得不去卖一种糕点来补贴家用。她还给它起了一个很好听的名字,叫定胜糕。

在社会科学系任教的费孝通先生卖起大碗茶,吴大猷先生则去菜市场检牛骨回家给妻子熬汤治病……

很多学生们平时穿着大褂其实并不是为显示自己是读书人所做的“标配”,而是为了遮丑,因为大褂掀起来里面很可能是破着大洞的裤子。

据当时西南联大的学生回忆,也有家境相对好的学生,比如孔祥熙的侄女,父亲是中坐央银行昆明分行的行长,有时坐汽车来上学,却不好意思将车停到门口,而是远远地下车。或许,在那个特殊的时代,特殊的地位在学生本人看来不见得是光彩的事情。

除了生活,还有一件事——日军飞机轰炸——时时提醒着西南联大的师生们,虽远在西南边陲,但局势尚在畏难中,战事并不遥远。

日军飞机对昆明的第一次轰炸在1938年9月28日,当时,毫无躲避经验的昆明市民们一片惊慌,四处奔逃,日军飞机就朝着人群最密集的地方投掷炸弹。

在第一次轰炸中,闻一多教授负了伤。

后来,日军轰炸如家常便饭每天到来,联大的教学工作不得不做出相应调整:上午十点结束上午的课,下午三点之后再继续上课,中午的时间用于疏散、跑警报。

梁思成、林徽因携子女与联大教授周培源、 陈岱孙,金岳霖,吴有训等合影

多年之后,汪曾祺用幽默风趣的笔法写下散文《跑警报》,记录联大师生躲避警报的情形——

一有警报,别无他法,大家就都往郊外跑,叫做“跑警报”。“跑”和“警报”联在一起,构成一个语词,细想一下,是有些奇特的,因为所跑的并不是警报。这不像“跑马”“跑生意”那样通顺。但是大家就这么叫了,谁都懂,而且觉得很合适。也有叫“逃警报”或“躲警报”的,都不如“跑警报”准确。“躲”,太消极;“逃”又太狼狈。唯有这个“跑”字于紧张中透出从容,最有风度,也最能表达丰富生动的内容。

……

日本人派飞机来轰炸昆明,其实没有什么实际的军事意义,用意不过是吓唬吓唬昆明人,施加威胁,使人产生恐惧。他们不知道中国人的心理是有很大的弹性的,不那么容易被吓得魂不附体。我们这个民族,长期以来,生于忧患,已经很“皮实”了,对于任何猝然而来的灾难,都用一种“儒道互补”的精神对待之。这种“儒道互补”的真髓,即“不在乎”。这种“不在乎”精神,是永远征不服的。

理解了师生们的窘境,才能读懂他们在八年间所展现出的读书人的精神世界。大学之大,非大楼之大,乃大师之大,这对于赓续文脉而言才是至关重要的。

回国何以成为大师们的选择?

“我愿意和我的祖国一同沉没”

当时的西南联大各个学科领域的大师不胜枚举。每一个学科的泰斗级人物大多都是在西南联大任教,这样的阵容在中国近代教育史上绝无仅有。

西南联大对教授的礼遇,继承于北大清华,南开三校。大批海归学者学成归国,无论战乱均愿意回国任教。中西兼通成了西南联大的一大特点。

这些学贯中西的先生们有很大一批是在抗战前后放弃国外的高薪和优越的工作条件毅然回国。

著名物理化学家黄子卿,当时他在麻省理工的导师说,你的祖国就像一艘破船,随时面临着沉没的危险,不要回去了。

黄子卿则回答说,我愿意和我的祖国一同沉没。

著名数学家华罗庚先生当时在牛津访学期间发表了十多篇论文,引起了国际数学界的重视。但在卢沟桥事变后,他就下定了要回国的决心。

回国后,华罗庚一家租住在农民家的牛棚上层。房顶是用树枝编起来的,下面养牛。晚上一灯如豆,华罗庚就在暗淡的光线之下批改作业,搞研究。有时,研究思路刚刚浮现,楼下牛踩到猪发出尖叫,就把思路打断了。有时猪在立柱上蹭痒把整个小楼搞得山摇地动……

生活的窘困并没有击垮这些学者,联大教授费孝通先生就曾说,生活里面有一种东西比其他东西都重要,那就是匹夫不可夺志的“志”。或许正是因为这个着落,这个寄托,使得这些大多在欧美名牌大学获得博士学位的先生们,不顾战争依然回国教书育人,使得战时8年与世隔绝的中国学术依然能跟得上国际的潮流,也使得联大的名望最终达到了前所未有的高度。

两句名言,一种精神

有“搬凳子”的校长,方有奇才辈出的联大

梅贻琦先生曾有两句名言——

“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”

“教授是学校的主体,校长不过就是率领职工给教授搬搬椅子凳子的。”

依次为临时大学筹备委员会常务委员蒋梦麟(北大校长)、梅贻琦(清华校长)、张伯苓(南开校长)与筹备委员会秘书主任杨振声(教育部代表)

这两句名言和背后代表的精神在西南联大被大大弘扬。教授得以保留本来特色,个性独具,识见卓绝,不用整齐划一地出现在学生面前。

外文系主任叶公超先生有着非凡的语言天赋。每学期开学会在黑板上写出一句英文“I am very well”。让学生大声读一遍,就能判断出学生的籍贯。

联大文学院院长冯友兰先生,授课时从不带任何讲稿,凭记忆随口引用斯宾诺莎、黑格尔和杜威,就像引用孔子孟子荀子墨子一样。

著名学者吴宓先生精通中西文学。当时附近的小饭店以林黛玉所潇湘馆命名,出于对林黛玉和《红楼梦》的爱护,说服不下,盛怒之下竟然挥舞着手杖砸了这家饭馆。

吴晗先生在联大任教时,尽管生活情况教务繁忙,仍然抽空撰写了《朱元璋传》。但却因为一个小小的原因放弃了出版。原来朱元璋起义的时候,有一部分军队头戴红巾,叫做“红军”。书稿送去审议出版,对方要求将“红军”的名字改一改,就可以出版,保证稿费很高。当时吴晗很穷,妻子又有病。但他宁可不改,不出版、不要稿费,可见当时的气节。后来同学们知道后感动不已。

而“教授中的教授,大师中的大师”陈寅恪先生,他的课经常吸引众多教授去旁听。他有一句名言“前人讲过的,我不讲;近人讲过的,我不讲;外国人讲过的,我不讲;我

文章来源: 季老师

- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!