孩子们身边一定有这样的人

A君

第一个来

最后一个走

笔记记最全

一句都不落

人比黄花瘦

眼镜瓶底厚

考试成绩出来了

A君是哭得最凶的那一个

B君

卡点儿进班

放学就跑

爱说话总被批评

笔记本特别干净

基本不熬夜

然而成绩出来了

B君考得还不错

这是为什么?

努力学习也不行吗?

前几年盛行过一种“一万小时定律”,具体内容是说 人们眼中的天才之所以卓越非凡,并非天资超人一等,而是付出了持续不断的努力;只要经过1万小时的锤炼,任何人都能从平凡变成超凡。

“一万小时定律”出自当时的畅销书《异类》,除去营销噱头不说,这其实是一种典型的鸡汤理论,听上去好像挺有用,但是经不起仔细推敲,A君这类同学就是例证。

更重要的是,当整个社会都越来越看重能力时,什么样的学习模式才能够适应新的变化?

我们认为是科学学习。

为什么A君付出更多却没有得到更好的成绩?是因为他没有做到“科学努力”。

著名心理学家Anders Ericsson曾提出“刻意练习”的理论,该理论明确了“科学努力”所具备的4个特点,具体内容如下:

▼

明确的特定目标

学习一定要有目标,盲目地学习,为“学习”而学习都是没有效果的。

目标的设定需要在当下的技能发展水平和下一个目标水平之间进行适当匹配。目标设定不能太高,否则就会失去意义,最好是“踮踮脚”、“跳一跳”就能达到的。

同时,目标要细化。从每天、每月,到每个学期、每一年,明确的目标会让你的努力有方向、有动力、有成就感。

▼

大量的重复性训练

学习是件“苦差事”,要想掌握新技能一定需要重复练习,直至你能自如运用。

乔丹不是一出生就会滞空转身带球上篮。神童莫扎特,在6岁生日前也已经练习了3500个小时。所以说,谁的成功是不需要付出的呢?

科学学习不是“偷懒”,而是帮你找到最合适、最便捷的学习方法,剩下的路还需要你自己来走。

▼

及时反馈

反馈对学生来说非常重要,不仅检验了学习效果,也是对孩子的一种督促和鼓励。

对于孩子来说,学完了新知识,就应该做一些相应的练习,然后对答案,正确率的高低应该及时地反馈给老师。有经验的老师可以通过孩子不同题型的正误情况,快速地分析出孩子对相应知识的掌握程度。

做错的题目,及时得到指正和补充指导,可以让孩子对该知识点了解得更透彻。做对的情况,得到老师的鼓励,也可以增加孩子对学习的信心。

▼

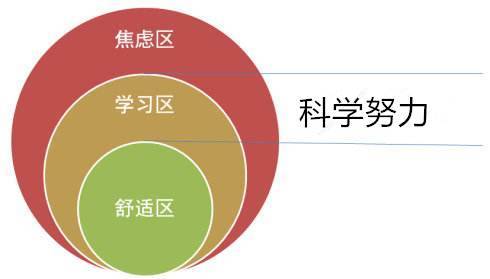

走出舒适区

如果总做自己会做的、拿手的、感兴趣的题目,短板始终是短板,成绩如何能提高?

上图中的舒适区是你已经熟练掌握的,焦虑区是你完全不会,对你来说挑战比较大的,而学习区,是你既略有了解又不是特别明白的。可以说,学习区是最理想的状态。保持在学习区进行学习,克服惰性和畏难情绪,你的进步就能看得见。

所以说,光有努力还不够,还要足够科学。

期末考试将至

怎样的一种复习方式

才算是科学的呢?

我们用一个公式来说明:

有效的复习范围

+

有效的练习和反馈

+

有效的努力

=

科学复习

学习是一件孤独的事,因为每一个知识点都需要你亲自消化吸收。

时间也也是必须要付出的,假如现在有2个小时,让孩子自主安排的话,很可能就是翻了两个小时教材。

结果呢,书本也看完了,题目也瞄过了,由于没有系统的分类和总结,孩子往往就会出现一种复习完却不知道都复了什么的感觉。

所以,如果有老师可以帮助孩子

明确重点复习范围

提供往年期末考真题

还能当堂指导答疑

可以的话

报班费用公道

那就最好不过了

- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!